Andando em passos lentos durante uma noite nas calçadas de São Paulo, apenas um sentimento permanecia na mente e no coração de uma mulher natural de Laguna: a vontade imensa de crescer cada vez mais profissionalmente. Com vestimentas brancas remetentes a uma profissional da saúde, dentro de sua bolsa, as letras de um diploma de graduação em Odontologia formavam o nome de Marlene Soccas. Na época, por volta dos 30 anos, lutava do seu jeito para fazer do Brasil um lugar melhor. Mas nem imaginava que diversos sonhos e ambições seriam apagados após um sequestro que lhe deixa marcas até a atualidade, em 2024.

A conquista do diploma ocorreu aos 21 anos, em Florianópolis. Porém, frustrada na área de atuação em Santa Catarina, para ela, São Paulo seria o local ideal para vivenciar novas oportunidades como dentista. Ao pisar na maior metrópole da América Latina, em 1968, Marlene passou a ter contato com grupos estudantis ativos politicamente. Inspirada pelo profissionalismo e intelecto dos acadêmicos, um sentimento de pertencimento surgiu. Uma emoção perigosa e crucial, já que, quatro anos antes, no dia 31 de março, iniciava um dos períodos mais sombrios da história do Brasil: a Ditadura Civil Militar.

O sequestro

Em uma noite, no meio de uma rua da cidade paulista, Marlene viu boinas, fardas e coturnos. Naquele instante, em meio a tantos desaparecimentos e torturas, percebeu que seria mais uma vítima deste momento da história que durou cerca de 20 anos no Brasil. Denominada comunista por ser acusada de militância política, a dentista estava sozinha, indefesa e apenas com a roupa do corpo, sendo levada para um local totalmente desconhecido e escondido do povo brasileiro.

Aos olhos das pessoas que passavam na rua, pelo lado de fora, a fachada demonstrava ser apenas uma Delegacia de Polícia comum, como qualquer outra. Mas por dentro, sem nem aparentar, era um ambiente escuro e composto apenas por gritos. Com um sentimento de angústia por ficar horas com as mãos e os pés amarrados naquele local, Marlene passou por vários tipos de tortura, vivendo momentos intensos de dor, sentidas até os dias de hoje.

Sem precisar sentir medo, utilizar alto falantes ou até mesmo marchar pelas ruas em busca dos seus direitos, o povo brasileiro, antes de ser cercado pelo Governo Militar, vivia experiências consideradas inovadoras. Falar e ser ouvido, por meio do exercício da democracia, eram as mudanças que o Brasil estava sentindo entre 1945 e 1963. Neste contexto, as explicações do professor e historiador João Henrique Zanelatto, comprovam: “acabar com a liberdade de expressão, essa foi a maior vítima da Ditadura Civil Militar em nosso país”.

Os livros de história lidos durante horas de estudo pelo professor responsável por lecionar a disciplina de História do Brasil, na Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), enfatizam, quase sempre em negrito, quando o assunto é Ditadura Civil Militar, o nome de João Goulart. Com ideais políticos considerados de esquerda, Jango, como é popularmente conhecido, nem imaginava que, com planos tramados às escondidas, sua futura carreira como Chefe do Estado estava chegando ao fim em 1964, um ano depois de conquistar o seu lugar no poder.

Neste cargo, os discursos de Jango enfatizavam que o Brasil precisava ser mudado. Mas, o coração e o sentimento de descontentamento de alguns setores da sociedade foram atingidos. Cidadãos de elite, as classes médias e, principalmente, o Exército Brasileiro se uniram e colocaram o plano em prática. Marchando no meio da rua à mostra para a população brasileira, o que foi planejado para o dia 31 de março, finalmente aconteceu, o Golpe de 1964 foi instaurado no Brasil.

Criciúma, a Cuba Brasileira

Seguindo as melodias de oposição ao Governo Militar, a frase: “Há soldados armados”, de Geraldo André, em ‘Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores’, retrata bem o contexto de Criciúma ao entrar na mira dos militares brasileiros, um mês após o golpe ser implantado. Nascida um dia antes da Ditadura Civil Militar iniciar, no dia 30 de março de 1964, a professora e historiadora, Marli de Oliveira Costa, conta que tudo que foi realizado, tanto na Região Carbonífera, quanto ao redor de todo Brasil, foi imposto na marra, ganhando a denominação de golpe.

A jornada de trabalho era feita no escuro, apenas com a luz que emanava pelos capacetes embaixo da terra. Ao som de picaretas e maquinários e em meio à poeira, os mineiros realizavam a principal atividade econômica de Criciúma. O pai tirava seu sustento da mineração, e na visão da professora, essa era uma classe de trabalhadores considerada sofrida. Apesar disso, por conta das ações ativas dos Sindicatos dos Mineiros, já que somavam a maioria da população da cidade, Criciúma era considerada “Cuba Brasileira” e, aos olhos do Governo Militar, era lar de possíveis “inimigos” do Estado.

Lembranças de dias sombrios

O primeiro vive no coração dos apaixonados pelo futebol, o segundo transborda cultura em suas salas e o terceiro ajuda na educação de crianças e adolescentes. Estádio Heriberto Hülse, Centro Cultural Jorge Zanatta (CCJZ) e Escola de Ensino Fundamental Professor Lapagesse são, atualmente, lugares de referência em Criciúma, mas, em 1964, eram sinônimos de repressão. Ao caminharem pelas ruas da cidade, as pessoas não percebem, ou imaginam, que esses locais mantêm vivas as lembranças dos militantes políticos quando a Ditadura Civil Militar se instalou na cidade.

As explicações de Marli oferecem uma volta ao passado, para a Criciúma da década de 1964. O Criciúma Esporte Clube ainda não tinha ganhado vida, já que o time da cidade era intitulado Comerciário, porém, a sua atual sede, servia como local de averiguação. Em uma fila formada nos portões, que hoje em dia servem de entrada aos torcedores carvoeiros, era feita uma conversa para declarar se a pessoa era culpada, ou não, de atividades comunistas.

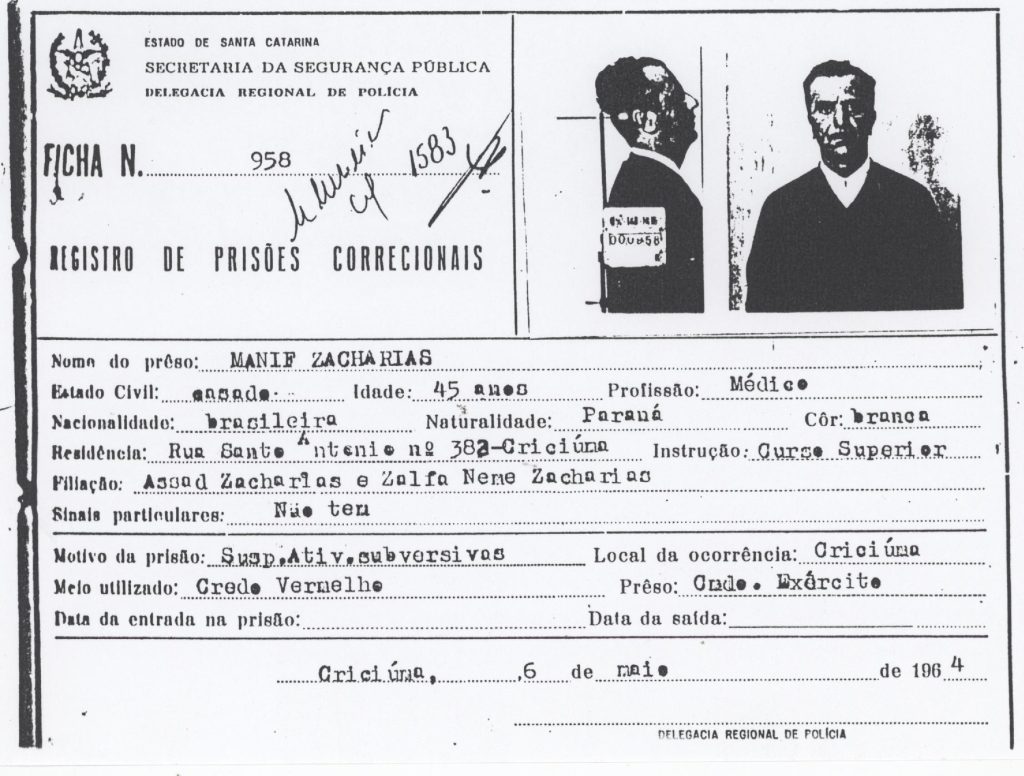

Com um retrato do rosto em uma pequena folha de papel, um documento carimbado com a frase “Susp. Ativ. Subversivas”, era considerado quase um caminho sem volta. Os declarados culpados eram encaminhados à escola Lapagesse, no Centro de Criciúma, para ficarem presos por, no máximo, dois dias. Já no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPN), atual CCJZ, poderiam ficar presos por cerca de três meses.

Neste período em cárcere, quando o exército brasileiro conseguia provar que as pessoas eram responsáveis por certa militância, elas eram transferidas para o Presídio de Tubarão ou para Curitiba. “Lá elas eram submetidas a torturas físicas, além das psicológicas já sofridas em Criciúma. A ordem militar era autoritária, desumana e não permitia as diferenças”, afirma a historiadora.

Oposição aos torturados e desaparecidos

Após o primeiro toque do despertador logo ao amanhecer, a maioria dos brasileiros iniciavam suas rotinas com um sentimento em comum no coração: o medo. A princípio, na mente das pessoas, essa realidade vivenciada com o Golpe Militar não tinha como piorar. Porém, após cinco anos contabilizando vítimas por meio de desaparecimentos, torturas e prisões ao redor do Brasil, um dos principais vilões da época foi instaurado no dia 13 de dezembro de 1969. O documento levava o nome de AI-5.

A criação do quinto Ato Institucional (AI) parece ter sido tramada de maneira simples, sendo preciso apenas um papel, uma caneta e uma assinatura. Utilizando das mais diferentes formas de punições, o AI-5 seria um plano obscuro e infalível para dar, completamente, um fim às “ameaças” do país. Porém, ao se cansarem de viver uma realidade repleta de horrores, o povo brasileiro abandonou o silêncio, dando voz e coragem aos que queriam encontrar justiça às vítimas deixadas pelo exército.

Quando o ponteiro do relógio marcava 23 horas, o sentimento de liberdade se escondia para dar lugar à rigidez do toque de recolher. Ao ouvirem as badaladas, a regra era clara: correr para dentro de casa com a finalidade de evitar marcas na pele ou tempos indeterminados em uma cela escura. No meio da noite, reuniões clandestinas eram realizadas sem serem pressentidas e imaginadas pelos militares. A missão era ir para as ruas após o dia clarear com alto-falantes nas bocas e cartazes nas mãos. Tanto nos gritos, quanto nas letras escritas, os manifestantes tinham um objetivo em comum: pedir a volta da democracia.

Nas madrugadas adentro em busca de especializações na área da história política de Santa Catarina, o professor Zanelatto se deparou com as formas de manifestações de oposição de diversos setores trabalhistas. Isso era algo bem característico do estado, mas, principalmente, de Criciúma, durante 1979. “A paralisação dos setores metalúrgico, cerâmico, de mineração e de transporte na cidade ganhou força em 1980. As greves se tornaram movimentos de oposição, mostrando uma experiência de luta contra a Ditadura Civil Militar”, pontua.

Não importa se eram manifestantes ou não, todos aqueles que queriam o fim das torturas e censura, eram considerados militantes. Até a atualidade, alguns nomes são lembrados em Criciúma por sofrerem nas mãos do Governo Militar. Com a voz embargada pelas emoções, Marli recorda os esforços e dificuldades vividos pelo universitário João Batista Rita, a professora de história Derlei Catarina de Lucca, o mineiro João Mello e o advogado Arno Preis.

Cada momento de tortura trouxe para essas pessoas grandes períodos de depressão, tristeza e tremores. E até seus familiares e conhecidos sofreram as consequências, já que o pesadelo de não saber onde seus entes queridos estavam era mais real do que nunca.

“Na história, quando trabalhamos com memórias, percebemos que elas não estão apenas no intelecto das pessoas, mas também no corpo e em nossas ambições. Assim, as marcas e o sangue dessas pessoas não foram em vão, porque as lutas e os sonhos delas continuam na gente”, lembra a historiadora emocionada, já que conheceu de perto as histórias desses importantes personagens.

Memórias de uma luta que aconteceu

Alguns locais de Criciúma mantêm essas memórias e histórias vivas, as preservando da passagem do tempo e de interesses políticos. Dentre estes espaços estão a praça da Resistência Democrática, o Arquivo Histórico Municipal Pedro Milanez e o Centro de Documentação (Cedoc) da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc).

No bairro Santa Luzia, uma pequena e singela praça se mistura às inúmeras fachadas de lojas e lanchonetes da avenida Universitária, principal via comercial da comunidade. Muitos dos que passam diariamente por aquele concreto rachado e desgastado pelo tempo não conhecem o significado da Praça da Resistência Democrática.

No centro da praça, ergue-se uma estátua de concreto. Três bases, uma sobre a outra, da maior para a menor. No topo, uma figura remete a uma pessoa apoiada sobre o joelho esquerdo com a perna direita dobrada e com as mãos para trás. Trata-se do Monumento aos Desaparecidos Políticos, que homenageia nove vítimas catarinenses da repressão, mortas ou desaparecidas.

O monumento, completamente pintado de branco, mas com a tinta toda descascada, foi inaugurado em 22 de setembro de 1995, e tem 2,5 metros de altura. A obra é do artista plástico Nilton Campos Altiéri, e tem em uma de suas bases uma placa de ferro com o nome e a ocupação de cada um dos homenageados.

O bairro Santa Luzia não foi escolhido por acaso para a instalação da homenagem. A comunidade dele foi reconhecida, à época da inauguração, como uma das mais atuantes na cidade pela causa contra a ditadura. A história política do período e suas consequências também estão tatuadas no interior do bairro. Algumas de suas ruas levam o nome de vítimas da ditadura, como, por exemplo: Divo Fernandes d’Oliveira, João Batista Rita, Paulo Stuart Wright: Frederico Mayr, Luiz Eurico Tejera Lisboa, Rui Pfutzenreuter.

Um casarão imponente e com linhas de arquitetura neoclássica. No coração de Criciúma, o Centro Cultural Jorge Zanata (CCJZ), ao contrário da praça na Santa Luzia, é facilmente notado por quem passa na rua Coronel Pedro Benedet. O imóvel, que carrega a história de Criciúma em suas paredes, abriga hoje a Fundação Cultural de Criciúma (FCC) e o Arquivo Histórico Municipal Pedro Milanez.

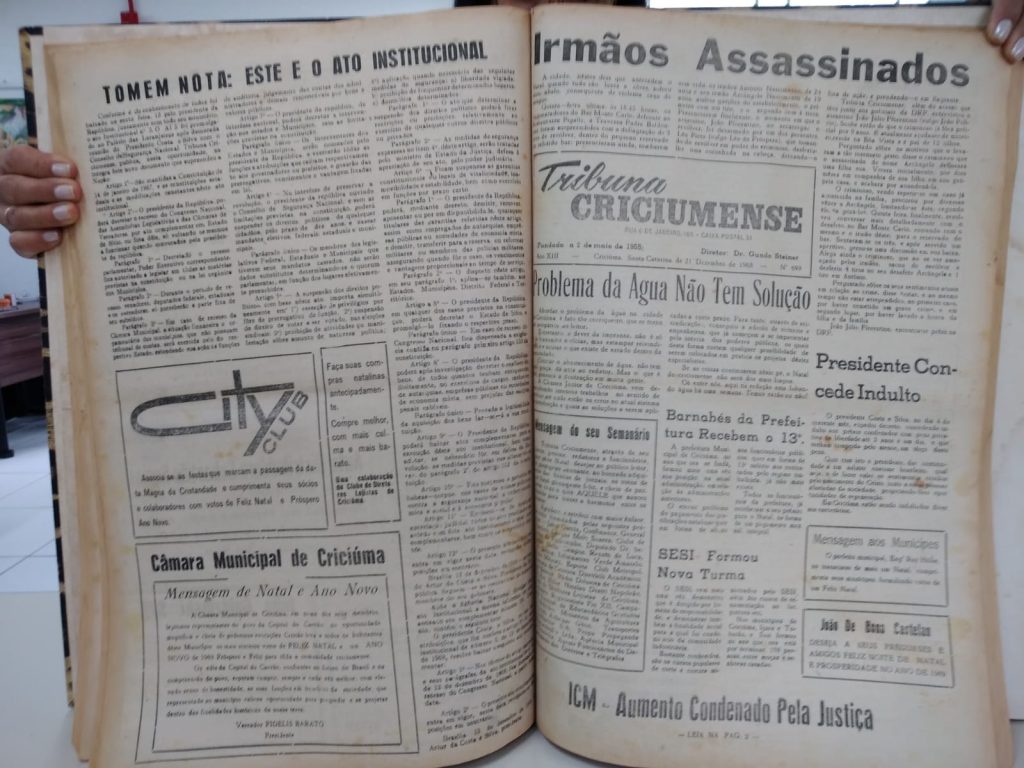

No arquivo, que faz parte da biblioteca municipal, recortes de diferentes décadas preservam a história da cidade. Livros, jornais e documentos em geral são apenas alguns dos formatos nos quais o passado é conservado no local. Páginas inteiras de jornais da época ajudam a entender o contexto social, econômico e político que vivia a cidade.

Exemplo disso é uma edição da Tribuna Criciumense, na semana após o golpe, que mostra como Criciúma também possuía muitos adeptos a um Governo Militar. Uma matéria, que aborda o golpe como “movimento revolucionário”, relata uma comemoração na Praça Nereu Ramos, endossada pelo prefeito Arlindo Junkes, quatro dias após Jango ser deposto. Na mesma página, uma nota relata 27 pessoas detidas na cidade desde o golpe, sendo algumas levadas à Florianópolis e outras ao quartel do Exército na cidade.

O Centro de Documentação (Cedoc) da Unesc cumpre o mesmo propósito. O grande acervo, armazenado em pequenos cômodos da universidade, guarda documentos da indústria do carvão, do Sindicato dos Mineiros e da Ditadura Civil Militar.

Fitas K7, CDs, documentos e jornais são cuidadosamente manuseados com o uso de máscara, luvas e jaleco, para garantir a preservação dos objetos. Numa sala à parte, com ainda mais cuidado, uma profissional restaura páginas, cadernos, livros e obras que contam a história da cidade.

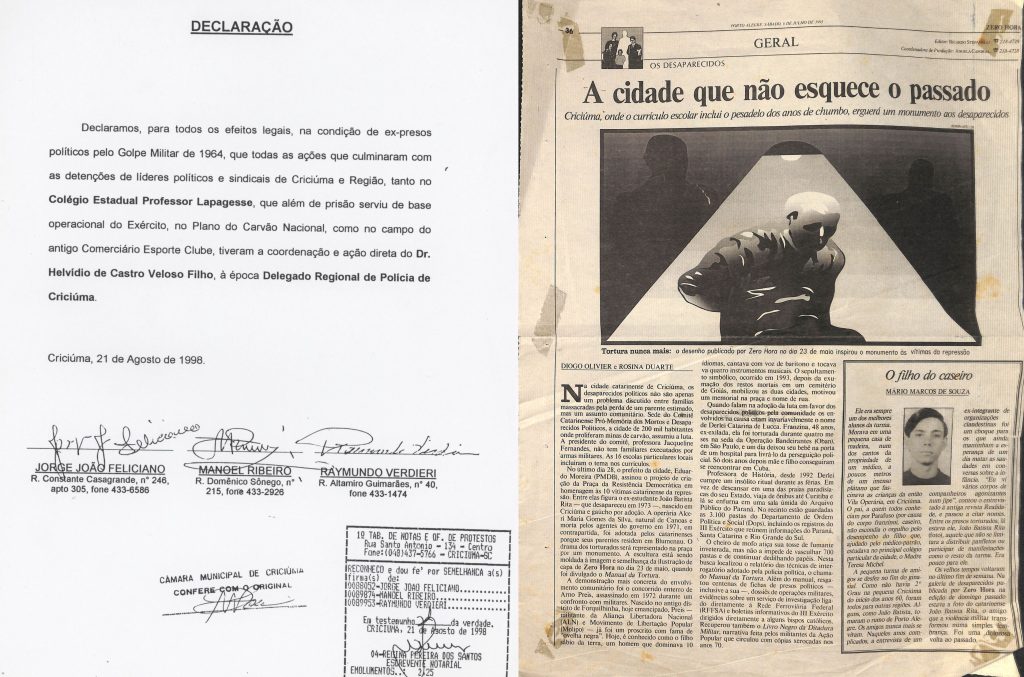

Em um grande armário, uma caixa numerada é retirada. De dentro dela, centenas de arquivos sobre a ditadura no Brasil. Os papéis com margens amareladas relatam acontecimentos do período ditatorial e documentos da década pós redemocratização reconhecem as marcas deixadas no Sul do estado pelo Golpe Militar.

Inspirada a escrever um livro denominado ‘História Política de Criciúma no Século XX’, Janete Trichês, jornalista por formação, conheceu de maneira aprofundada o período da Ditadura Civil Militar durante a produção da obra. Pessoalmente, ao olhar nos olhos enquanto entrevistava presos políticos do Governo Militar de 1964, percebeu com os depoimentos dos entrevistados o verdadeiro valor da democracia e da liberdade nos dias de hoje.

Após horas ouvindo os relatos das vítimas, ficou impossibilitada de não se comover. As lágrimas caiam soltas ao se dar conta da dívida histórica que o povo brasileiro tem com essas pessoas valorosas e corajosas, que deixaram suas vidas para trás para lutar pelo país, sem se acovardar. “Hoje, se temos democracia, liberdade de falar, de ouvir, de discordar, de xingar quem a gente quer, devemos tudo isso a elas”, conclui.

Reportagem produzida pelos acadêmicos: Manuela Linemburger, Patrick Stüpp e Samuel Borges

24.1ºC

24.1ºC